News

En répétitions ! Première le 4.11.25 - avec France Bastoen, Nicolas Luçon, Emilie Maréchal. Coproduction Premiers actes, Théâtre des Martyrs et La Coop asbl.

Retrouver l’infini - Magali Mougel, Nina Blanc et les Compagnons du BeuboisCréation avec les travailleurs en situtation de handicap de l’Âtre de la vallée à Orbey - écriture Magali Mougel, jeu et mise en scène Nina Blanc, scénographie et costumes Claire Schirck. A voir cet été en forêt!

Ex de Marius von Mayenburg, mise en scène Thibaut WengerEn répétitions ! Première le 4.11.25 - avec France Bastoen, Nicolas Luçon, Emilie Maréchal. Coproduction Premiers actes, Théâtre des Martyrs et La Coop asbl.

Retrouver l’infini - Magali Mougel, Nina Blanc et les Compagnons du BeuboisCréation avec les travailleurs en situtation de handicap de l’Âtre de la vallée à Orbey - écriture Magali Mougel, jeu et mise en scène Nina Blanc, scénographie et costumes Claire Schirck. A voir cet été en forêt!

Ex de Marius von Mayenburg, mise en scène Thibaut WengerEn répétitions ! Première le 4.11.25 - avec France Bastoen, Nicolas Luçon, Emilie Maréchal. Coproduction Premiers actes, Théâtre des Martyrs et La Coop asbl.

Retrouver l’infini - Magali Mougel, Nina Blanc et les Compagnons du BeuboisCréation avec les travailleurs en situtation de handicap de l’Âtre de la vallée à Orbey - écriture Magali Mougel, jeu et mise en scène Nina Blanc, scénographie et costumes Claire Schirck. A voir cet été en forêt!

Ex de Marius von Mayenburg, mise en scène Thibaut WengerEn répétitions ! Première le 4.11.25 - avec France Bastoen, Nicolas Luçon, Emilie Maréchal. Coproduction Premiers actes, Théâtre des Martyrs et La Coop asbl.

Retrouver l’infini - Magali Mougel, Nina Blanc et les Compagnons du BeuboisCréation avec les travailleurs en situtation de handicap de l’Âtre de la vallée à Orbey - écriture Magali Mougel, jeu et mise en scène Nina Blanc, scénographie et costumes Claire Schirck. A voir cet été en forêt!

Ex

Ex est une pièce redoutable et belle sur la décomposition du couple, sur le désamour, quelque part entre Maison de poupée d’Ibsen (que j’ai mise en scène au Théâtre national en 2016), l’humour noir et brutal de Démons de Lars Norén et Scènes de la vie conjugale de Bergman…

Écrite à Oslo pour des acteur·ice·s suédois·e·s, elle joue avec le schéma très identifié du triangle amoureux, et l’emmène ailleurs. L’argument : tous deux réussissent, Sybille est médecin et Daniel travaille dans un cabinet d’architectes, ils ont deux enfants… Mais un soir, l’ex-petite amie de Daniel, Franziska, cherche refuge chez eux, et soudain la vie se transforme en une spirale cauchemardesque, féroce et drôle d’allégations, de révélations et d’humiliations… qui n’épargne personne.

C’est une comédie satirique, mais elle a aussi quelque chose d’un cri. Mayenburg dit qu’il voulait écrire sur le sentiment d’être piégé dans une vie que l’on ne veut pas vivre, sans vraiment d’espace pour faire des choix. Chacun des personnages, à son endroit se bat avec cela, et passe tout par le feu…

La production du langage est au cœur même du conflit. Il y a le langage de tous les jours, cette non-communication particulière du couple, quasi rituelle, on ne s’écoute plus vraiment, chaque mot fatigué, vide de sens peut devenir une mine – surtout quand on essaye de prévenir l’escalade, de désamorcer le schéma infernal… C’est peut-être une forme de plaisir qui subsiste, un plaisir un peu malade. Et il y a des tentatives de se dire, qui la nuit et l’alcool aidant ouvrent des monologues à la Albee où la recherche de lumière frise avec l’ironie. On ne sait jamais vraiment si l’on joue, qui joue. Le langage éloigne peut-être même parfois les personnages d’eux-mêmes, comme un phénomène autonome qu’il est bien difficile d’apprivoiser.

J’ai envie de travailler avec les acteur·ice·s sur ces tentatives, qui demandent très peu de préméditation, où il ne faut pas trop en savoir. C’est pour moi la première fois que Mayenburg arrive à ce niveau d’acuité et de précision dans les dialogues. Il dépèce, in vivo, avec intelligence, cruauté et tendresse aussi parfois le mélodrame petit-bourgeois, les mécanismes qui ouvrent un gouffre d’incompréhension entre les êtres, le conditionnement, les rancœurs, les fantômes, les fantasmes et la négociation avec le réel, le désir en panne de scripts… C’est du théâtre psychologique, de haut vol, à l’os. Tout ce qui m’apparaissait comme une sorte de formalisme dans ses pièces précédentes a disparu. C’est beaucoup plus élémentaire, plus concentré, et assurément une formidable matière à jouer.

Et contrairement à Ibsen, ici, la révélation du mensonge fondateur n’entraîne pas les personnages vers la nuit, vers la catastrophe. C’est une initiation. Elle nous laisse seuls au petit matin, et tout est à reconstruire – si nous en avons les moyens.

Durée estimée 1h50

avec France Bastoen, Nicolas Luçon, Émilie Maréchal

scénographie Boris Dambly

costumes Claire Schirck

musique et sons Geoffrey Sorgius, Thomas Caillou

lumières et assistanat Ijjou Ahoudig

commande de traduction à Joséphine de Weck

mise en scène Thibaut Wenger

production Premiers actes, compagnie conventionnée par la Région Grand Est

coproduction Théâtre des Martyrs, Bruxelles ; La Coop / Tax-Shelter.

La pièce est publiée et représentée par L’ARCHE - éditeur et agence théâtrale.

Création du 4 au 12 novembre 2025 au Théâtre des Martyrs, Bruxelles

Dramaturgie

Dans notre parcours, 16 spectacles à ce jour pour l’essentiel liés au répertoire, Marius von Mayenburg revient à deux reprises : L’Enfant froid, dans le prolongement de mon travail de fin d’études à l’INSAS (2010), mettait en scène une réécriture de Noces chez les petits bourgeois avec de jeunes trentenaires de la génération Y (avec Berdine Nusselder, Tristan Schotte, Aude Ruyter…), et Pan ! farce satyrique créée en français en 2020 au Théâtre Varia, croisait la figure d’un enfant roi avec celle de Donald Trump (avec Émile Falk-Blin, Pauline Desmet, Fabien Magry, Nina Blanc…). C’est un auteur qui m’amuse beaucoup, certains de ses tropismes me sont familiers, je vois son écriture évoluer, et au-delà de la récréation que m’offre sa fréquentation je suis attaché à l’intelligence acérée du regard qu’il porte sur notre société. Comme pour Pan !, Joséphine de Weck a traduit pour nous Ex, qui d’une certaine manière achève cette trajectoire. Cette traduction sera publiée à la rentrée 2025 chez l’Arche éditeur.

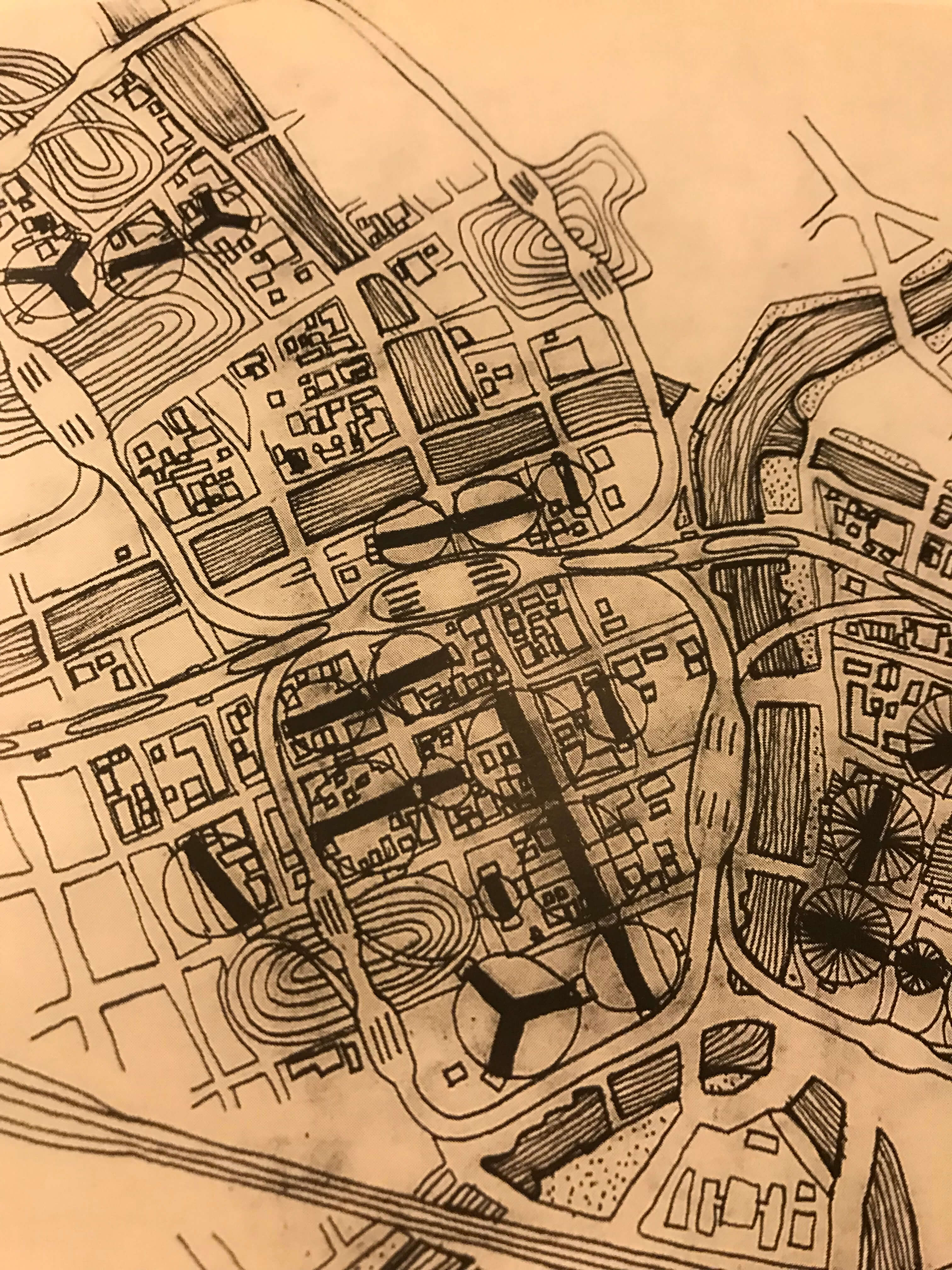

Je cherche souvent comme porte d’entrée dans les textes un double, un personnage monstrueux, miroir déformant de mes contradictions. Daniel est l’un d’eux. Comme souvent chez Mayenburg, il est issu de la classe moyenne occidentale en crise – ce qui est aussi mon terrain sociologique de prédilection. Architecte, la quarantaine bien entamée, il s’est passionné dans sa jeunesse pour Kurokawa et le Métabolisme – principale contribution japonaise à l’architecture moderne, prolongeant les espoirs des planificateurs de la société des loisirs dans des utopies urbaines tentaculaires où des mégastructures, prenant la forme d’hélices ADN ou d’appareils de Golgi, accueillaient des capsules modulables à mi-chemin entre le mobil home américain, le tatami traditionnel et la station spatiale internationale… Bref, les rêveries modernistes, individualistes et mégalomanes de Daniel se sont perdues dans les nécessités de la vie quotidienne, et il ne dessine guère plus que des sorties de secours dans des parkings pour, dit-il, pouvoir être à la sortie de l’école à 16h – ce qui reste à vérifier. En tous les cas, il surveille et contrôle tous les faits et gestes de Sybille concernant l’éducation des enfants, et la frustration que lui procure son rôle de nouveau père modèle, pétri de principes, se retourne d’autant plus facilement contre les siens qu’elle n’est en réalité que la conséquence désastreuse d’une sombre décision de sa part, inavouée ou du moins inavouable : celle de fonder une famille avec Sybille pour s’élever dans la société, dans la culture bourgeoise. C’est probablement sur ce mensonge fondateur, cette falsification, et sur la droiture pseudo sacrificielle avec laquelle il le nie que se fonde son comportement passif agressif, voire peut-être l’ensemble de l’architecture des relations du trio. L’appel nocturne de Franziska déclenche une angoisse délirante chez lui : il la voit comme une sorcière (Hexe !) qui viendrait lui « voler » sa vie, et la perspective de sa simple présence devant sa bibliothèque et sa collection de vinyles le met à la torture, peut-être parce qu’elle pourrait lui reprocher sa trahison, son confort, son renoncement… Quand elle se sera révélée détruite et inoffensive, il jouera de sa faiblesse pour tenter d’obtenir d’elle une consolation, comme Platonov avec Sofia, une « perspective » dit-il : un rendez-vous à l’hôtel, chaque année, à date fixe.

Sybille, face à lui, vient en effet de la bourgeoisie – et l’habite sans effort. Médecin, scientifique, son intelligence analytique et la transparence qu’elle exige ne laisse pas beaucoup de place au malentendu qu’est le sentiment amoureux… et ne lui laisse pas vraiment d’autre solution qu’un pragmatisme froid, impitoyable, y compris pour elle-même. Même s’il faut tenir, laisser les enfants en dehors de tout cela, j’émets l’hypothèse d’une grande fatigue lorsque débute la pièce, une fatigue qui « aiguise la perception » (Georges-Arthur Goldschmidt), « qui creuse l’écart entre les êtres pour les ramener à leur solitude, à leur incommunicabilité » (Peter Handke, Essai sur la fatigue). Et paradoxalement, c’est l’appel de Franziska qui brouille cette clairvoyance, qui recrée de la communication, qui réintroduit une « médiation » dans le désir et redonne de la valeur à ce qui n’en avait plus… Et dans ce qui pourrait apparaître comme un « réflexe de propriété » (Jean Baudrillard), ou dans le meilleur des cas comme un instinct de louve, l’intelligence analytique n’a plus vraiment sa place. Il y a dans la détresse de sa jalousie un plaisir vénéneux, théâtral, tout à fait tourné sur elle-même. Peut-être cherche-t-elle là quelque chose comme un script qui serait le sien, qui pourrait recréer de la fiction, du désir. Et ce qui est drôle et terrible à la fois, c’est que ses tentatives sont toujours empruntées, culturelles pour ne pas dire publicitaires, jusqu’à se mettre en scène comme objet, nue. Peut-être pour démontrer que Daniel ne la regarde plus, pour opposer par l’absurde quelque chose à son objectification sexuelle. Ou peut-être parce qu’elle est intégrée, parce qu’il est bien difficile de faire siennes ces tentatives…

Dans ce couple, Franziska agit comme un révélateur de leurs mensonges, mais aussi de leur mépris social. Elle apporte une sorte de naïveté franche et belle frisant parfois avec une forme d’ésotérisme new age qui n’est pas dénué de comédie. Et double ce conflit au sein de la famille nucléaire d’une forme de lutte des classes. C’est une présence étrange qui m’évoque Hilde dans Le constructeur Solness d’Ibsen, ou plus librement Clara Calamai dans Les Nuits blanches de Visconti. C’est un fantôme de la jeunesse, mais un fantôme un peu détruit, qui vit dangereusement, qui a vieilli lui aussi… Elle vient de se séparer de Christian, avec qui elle n’a pas eu d’enfant – elle n’a jamais retrouvé l’épanouissement sexuel qu’elle a connu avec Daniel. Sa langue, lyrique, est hantée par des vestiges, y compris auto référencés (Lena dans L’Enfant froid), par des symboles psychanalytiques, plutôt parodiques… La confrontation avec ce qui est, avec le présent donne le vertige. Elle incarne une forme de tension entre le réel et l’imaginaire, prisonnière d’un passé qui refait surface avec elle, un passé avec lequel elle entretient bien des problèmes, traumatique car incompris. Cette nuit de printemps lui permettra de s’en affranchir, et peut-être de se reconstruire.